Texte über Literatur

Im ersten Buch schildert Lion Feuchtwanger (LF) die Hochzeit von Herzog

Heinrich mit Beatrice von Savoyen 1328, danach die Hochzeit seiner Tochter Margarete 1330. Beide Hochzeiten finden in Innsbruck St. Wilten statt. Feuchtwanger schildert die Kinderhochzeit einer

12jährigen mit einem neunjährigen (Prinz Johann von Böhmen), er zeigt die Verstrickung der großen Dynastien, der Luxemburger, Wittelsbacher und Habsburger. Nach dem Tod von Herzog Heinrich 1335

kommen sich die Wittelsbacher und Habsburger näher, weil sie sich gegen die Macht und den Einfluss der Luxemburger auf Tirol gegenüber verschwören.

Weiter zeigt er die Macht der Barone in Tirol, die schließlich Margarete zu einem Aufstand überreden (wobei sie bereit war, weil Johann ein Arsch war), der zunächst scheitert. Ihre weibliche

Gegenspielerin ist Agnes von Flavon. Das Opfer, das Margarete hier gibt ist der junge Ritter Chretien de Laferte (eine fiktive Figur), von dem sie sich verraten fühlt.

Aber als Margarete einwilligt, Ludwig von Brandenburg, den Sohn von Kaiser Ludwig den Baier, zu heiraten, gelingt ihr die Befreiung von den Luxemburger, sie verwehrt Johann den Zugang auf die Burg. Diese Jahre gehen von 1328 bis 1341.

Der Antagonismus den LF aufbaut ist eine historische Kompilation, wenn man so will. Es gab wohl eine Sippe von Faun (Flavon) und es gab tatsächlich von der Burg Haag stammend den Konrad von Frauenburg (der im zweiten Buch auftaucht), der mit Margarete ein Verhältnis hatte und von da kommt wohl die Zuspitzung mit Maultasch. Doch hier ist der Roman fiktiv und nicht historisch. LF nutzt so einen legendären Ruf um eine These aufzustellen und die Figuren so zu literarisieren und zu charakterisieren, dass sie als Individuen greifbar werden und nicht nur historische Emblematik sind.

Ausführlich

Zwischen der Stdat Innsbruck und dem Kloster Wilten auf weitem, freiem Blachfeld hoben sich Gezelte, Fahnenstangen; Tribünen waren aufgerichtet, eine Art Rennbahn abgestekct für Turniere und andere sportliche Spiele des Adels.

Dies ist der der erste Satz im Roman von Feuchtwanger, Der Roman beginnt im Jahr 1328. Und das ist programmatisch. Es ist nicht nur die Hochzeit von Herzog Heinrich VI von Kärnten und Krain, sowie Graf von Tirol mit Beatrice von Savoyen, seiner dritten Ehefrau (nach Anna Premyslova, seinem böhmischen Abenteuer, und Adelheid von Braunschweig, aus dieser Ehe ging Margarete hervor). Nein, es ist auch das Jahr, in dem sich Ludwig IV, der Baier nicht vom Papst sondern von Vertretern des römischen Volkes zum Kaiser krönen ließ und München die erste kaiserliche Residenzstadt wurde, in der sich der Kaiser auch aufhielt. Es ist das Jahr in dem Robert Bruce für die Schotten und Königin Isabella den Unabhängigkeitsvertrag von Schottland gegenüber England unterschrieb, es ist das Jahr, in dem in München die Augustinerbrauerei gegründet wurde!!

Es findet ein Rittertournier statt. Dies war deshalb wichtig, weil solche Veranstaltungen mehrere soziale Funktionen erfüllten. Es ging den Teilnehmern um sozialen Status und Prestige. Ritter waren niederer Adel mit eher wenig Landbesitz, wenig Lehen. In Tournieren konnte man so Lehen vom Gastgeber (in dem Fall Herzog Heinrich VI) gewinnen, aber auch einen Platz am Hof, wenn man wollte. Zugleich waren solche Veranstaltungen auch ein medialer Träger für Vernetzungen, Informationsaustausch, Allianzen und Ehepläne. Und nicht zuletzt zogen diese Tourniere auch Händler, Handwerker und Schausteller an, das führte daher stets auch zu einem wirtschaftlichen Aufschwung. Auch die Verbreitung der höfischen Kultur unter den normalen Menschen (meist Bauern) als Ideal und Lebensstil war nicht ohne Bedeutung.

LT schildert das Lehenswesen ausführlich.

„Die fünf Herren des engsten Gefolges hatten, die weitläufige Zeltstadt durchreitend, halbe, andeutende, lächelnde

Sätze über die verzögerte Hochzeit des Königs getauscht. Sie waren alle fünf weit begabter als ihr Herr, sie quetschten ihn, vor allem der brutale Burggraf Volkmar, nach Kräften aus, preßten ihm

immer neue Belehnungen, Herrschaften, Steuerverpachtungen ab.“

Das Lehenswesen war eine Pyramide, aber doch komplizierter, als meist dargestellt. Ganz oben

der König, dann die Herzöge und dann die Grafen, danch die Barone und dann der niedere Adel (Ritter, Edle, Junker, Vögte, Knappen). Ganz unten und meist unfrei waren die Bauern.

Sowohl deskriptiv wie normativ galt der Sachsenspiegel von Eike von Repgau im 13. Jahrhundert verfasst als das Standardwerk an das man sich juristisch beim Lehenswesen orientierte. Aber natürlich

waren Macht und Einfluss wie in allen Zeiten komplizierter Geflechte aus sozialen Normen und Geld.

„Am Hebel der Geschicke des Römischen Reichs saßen drei Fürsten. Der rasche, glänzende, schillernde Johann von Luxemburg-Böhmen, der schwere, schwankende Ludwig von Wittelsbach, der zähe, weitsichtige Albrecht von Habsburg.“

Alle drei streiten sich um:

„Das Land in den Bergen, das reiche, schöne, fruchtbare berühmte Land, dehnte sich von den burgundischen Grenzen bis zur Adria, von der Bayerischen Hochebene in die Lonbardei. War die Brücke von den österreichischen Besitzungen der Habsburger zu ihren schwäbischen, von Deutschland nach Italien, der Schlüssel zum Imperium.“

Zwei Verträge kreuzen sich. Einmal eine vertragliche Zusicherung des Kaisers Ludwig für die Erbfolge Margaretes und der Vertrag mit dem Luxemburger und 40.000 Silberlinge Mitgift.

Da Heinrich keine männlichen Nachkommen hat, würde wohl Margarete die Länder erben. Doch:

„Durch das Versprechen einer noch weit reicheren Mitgift hatte er (Johann von Luxemburg, König von Böhmen) Heinrich einen Vertrag abgelistet, dem zufolge Heinrichs kleine Tochter Margarete einen von Johanns kleinen Söhnen heiraten und, falls Heinrich ohne männliche Nachkommen mit dem Tod abginge, seine Länder erben sollte.“

So kommt es zu der folgenschweren Hochzeit von Margarete mit Prinz Johann. Johann und Margarete bekommen nach Heinrichs Tod 1335 die Grafschaft Tirol und Kärnten geht an die Habsburger.

„Sie sah älter aus als ihre zwölf Jahre. Über einem dicklichen Körper mit kurzen Gliedmaßen saß ein großer, unförmiger Kopf. Wohl war die Stirne klar und rein, und die Augen schauten klug, rasch, urteilend, spürend; aber unter einer kleinen, breiten, platten Nase sprang der Mund äffisch vor mit ungeheuren Kiefern, wulstiger Unterlippe. Das kupferfarbene Haar war hart, spröde, stumpf, ohne Glanz, die Haut kalkig grau, bläßlich, unrein, lappig.“

Es ist nicht die einzige gruslige Darstellung der Herzogin. Ob sie wirklich so hässlich war, ist schwer anzuzweifeln. Die Herzogin von Tirol war vermutlich nicht hässlich, vielmehr ist der Name abgeleitet von „Hure, liederliches Weib“. Der Name könnte auch von der Burg Neuhaus kommen, ihre Lieblingsburg, die im Volksmund Mäusefalle / Maultasch genannt worden ist. Margarethe löste einen Skandal aus, weil sie aus eigenen Stücken die Ehe mit Johann löste. Sie wurde im Nachhinein verunglimpft.

„Der zehnjährige Prinz Johann erwartete die Braut, die ihm vermählt werden sollte. Mager, knochig, sehr groß für seine Jahre, stand der Prinz, der dünne, lange Kopf leidlich hübsch, doch versteckten sich tief in den Höhlen bösartige, kleine Augen. Unbehaglich rieb er sich in seinen engen, modischen Kleidern, die schmale Brust peinlich zerstoßen in einer rein dekorativen Halbrüstung, die er bei diesem Anlaß zum erstenmal trug. So drückte er sich, schwitzend, sonderbar unsicher, zwischen den fünfzehn böhmischen und luxemburgischen Herren herum, die ihm das Geleite gegeben.“

Die Geschichte urteilte weniger hart über diesen Mann. Immerhin hat er nach der unfreiwilligen Scheidung von Margarete von Tirol im Jahr 1349 eine Margarete von Troppau geehelicht (ein Herzogtum in der Markgrafschaft Mähren) und er war von 1348 bis zu seinem Tod 1375 (in Brünn) Statthalter in Böhmen (vom älteren Bruder und späteren Kaiser Karl IV eingesetzt). In dieser Zeit führte seine – laut Wikipedia – „umsichtige Herrschaft zu einer Blütezeit in Mähren.

„Er konnte sich mit seinem Vater kaum verständigen; der sprach kein Böhmisch, er kein Französisch; sie mußten Deutsch miteinander reden, das sie beide nur schlecht beherrschten.“

Es ist wahrscheinlich, dass es wirklich so war. Es gab keine Nationen wie heute. Herrschaften waren nicht national, sondern dynastisch. So gab es innerhalb der Dynastien, der Familien eine Sprachvielfalt.

„Chretien war ihm (Johann Heinrich) seit etwa einem Jahr vom Hof seines Vaters beigegeben worden als älterer Spielgefährte und Kamerad, der ihm höfische Dienste leisten und vornehmlich französische und burgundische Sitte beibringen sollte.“

Dieser Chretien de Laferte ist eine Fiktion von LF. Dagegen sind die erwähnten Tiroler Barone und Bischöfe alle historisch belegt. Das auf Seite 69 geschilderte Geheimtreffen auf der Burgstall des Landeshauptmann Volkmar gab es. Natürlich ist der Ablauf hier fiktiv. Aber allein die Schilderung „In der klobigen, altväterlichen Burg…war der Raum nicht zu durchwärmen; die Herren rückten unbehaglich hin und her; man briet auf der einen Seite, fror auf der andern.“

Sie zeigt eines, dass die Bauweisen sich schon unterschieden haben und im Gegensatz dazu war Schloss Zenoburg ein Viersternehotel.

„Es waren Messer Artese aus Florenz, der Pächter der Münze von Meran, und seine beiden Brüder. Die Herren waren auch diesmal gern bereit, einem so gütigen christlichen König mit ihrem Bißchen Kapital beispringen zu dürfen. Sie hatten eine einzige kleine Bedingnis: die Majestät sollte ihnen die Einkünfte des Salzwerks von Hall überlassen. Das nette, kleine Salzbergwerk.“

Tatsächlich wer die ursprüngliche Münzprägestätte in Meran, erst 1477 wurde sie nach Hall verlegt. Die Brüder Messer Artese sind vermutlich Fiktion. „Artese“ ist eine übliche Anrede für Herren gewesen in der Zeit in Italien. Also die Herren Artese. Artese ist ein üblicher Name.

Was aber hier von LF gezeigt wird, das ist sicher ein Hinweis auch auf die Weimarer Epoche und die Dramatik der Verschuldung.

„Dringt warnte der Abt den Bischof, er solle sich ja nicht im geringsten mit dem Luxemburger einlassen. Seine Politik sei letzten Endes sinnloses Spiel. … Nicht der Erfolf locke, ihn locke die gefährliche Freude an der Wirrung, am Getriebe. Wo immer in dem wirrseligen Europa ein Zwist sei, wo Kaiser und Papst swich stritten, König und Gegenkönig, Frankreich und England, lombardische Städte, maure und kastileir, überall müsse der Luxemburger seine gepflegte, spielerische Hand drinhaben. Verträge, Bündnisse stiften, Ehen kuppeln, fäden anknüpfen, zerreißen, Krieg führen, Frieden schließen, Schalchten schlagen, verhndern, immer im dicksten Getümmel stehen, Freunde, Feinde machen, Soldaten, Länder nehmen, geben. Nur kein Geld, seufzte der Bischof.“

Während der Papst in Avignon sitzt, Johannes der XXII, und seinen Goldschatz hortet und nichts davon ausgibt. „Der Papst hing an dem Geld, er brachte es nicht über sich, es weiterzuverwerten.“ So auf Seite 43.

„Das Kind Margarete wuchs heran auf den Schlössern zenoberg, Gries, Tirol. Lernte gern und viel. …Sie sprach und schrieb fließend Latein und Welsch. Interessierte sich brennend für politische und nationalökonomische Dinge… Verächtlich schnupperte sie, als sie hörte, Ludwig von Wittelsbach, der Baier, erwählter Römischer Kaiser, der vierte seines Namens, spreche nicht Latein.“

Dagegen – und das ist wieder der Antagonismus mit dem LF arbeitet:

„Der gutmütige König Heinrich kümmerte sich wenig um sie. …Er ging ganz auf in Kleidersorgen, Stiftungen für Klöster, Festlichkeiten, Gastereien, Turnieren, Frauen.“

Dass Margarete ohne Vater und Mutter aufwuchs, von Baronen und Äbtissinnen (Kloster Stams, Sonnenberg) unterrichtet und aufgezogen wurde, wird hier klar ersichtlich.

Während ihr Gemahl Johann Heinrich meist nur jagen geht.

„Er haßte die Bücher, lernte nur notdürftig schreiben. Gern trieb er körperliche Übungen. Schlug sich mit den Jungen herum, mit denen der Bedienten leiber als mit seinen adeligen Kameraden, jagte, ritt.“

Sie stapelt hier ihre Verachtung. Wie gesagt, das ist nicht historisch gesichert. Aber Legenden bilden sich aus dem Stoff, der vorliegt. So kann es auch eine Form der Propaganda der mächtigen Tiroler Barone gewesen sein, den ungeliebte Luxemburger zu schmähen. LF greift die Legenden auf. Historisch ließe sich dazu einfach zu wenig sagen. Aber die Gegensätze die LF schafft, machen das Geschehen verständlich.

„Seine (von Schenna) Burgen, vor allem seine Lieblingssitze Schenna und Runkelstein, waren hell und voll Sonne.

Italienische Architekten hatten sie gebaut…Ja selbst die äußere Südwand einer Lieblingsschlösser trug solche Malerei. Bunt und hell schritt der Ritter mit dem Löwen, Tristan führ auf seinem Schiff,

Garel vom blühenden Tal erlebte seine Abenteuer. Herr von Schenne leibte sehr die Verse, die diese Geschichten erzählten. Margarete wußte nichts damit anzufangen. Sie begriff die lateinischen Verse,

die der redselige Abt von Viktring so gern zitierte, verstand Horaz, die Äneis. Das war Sinn, Gesetz, Würde, strenge Bindung. Aber diese deutschen Verse schienen ihr Tollheit, nicht besser als die

wüsten Einfälle ihrer Hofnarren und Hofzwerge.“

Der Gegensatz von Klassik und Romantik ist hier bestimmt mehr ein moderner Gedanke, in dem LF die Deutschtümelei der Weimarer Zeit karikiert. Tatsächlich waren die Heldenlieder der jüngeren Vergangenheit sehr beliebt, vom Hildebrandlied, Rolandslied und Tristan (durch Gottfried von Straßburg verbreitet). Dagegen dürfte Margarete nicht Vergil gelesen haben, sondern die Eneis, eine Adaption von Heinrich von Veldeke (12-13. Jahrhundert).

„Starb nun ein Bischof, so ward nicht etwa ein neuer Prälat an seine Stelle gesetzt, nein, der Papst berief den Inhaber eines andern Bistums in das erledigte, so daß mit dem Tod jedes Bischofs eine ganze Reihe päpstlicher Lehen frei ward. So war ein ewiger Wechsel in der hohen Hierarchie, ein Kommen und Gehen wie in einer Herberge, und der Heilige Stuhl bezog die fettesten Annaten.“

LF schildert das raffinierte Geldsystem der Päpste. Die Annalen (annus, Jahr) waren Gebühren, die der Bischof bei Ernennung und dann regelmäßig an den Papst zahlte. Durch das ständige Neubesetzen in der von LF geschilderten Form gab es permanent Gebühren für den Papst. Das führte ja dann zur Reformation.

„Im Bistum Chur war ein gewisser Peter von Flavon gegütert“ (Seite 48)

Wie schon gesagt, es gibt keinen historischen Hintergrund für diese Figur. Aber es ist ein wichtiger Antagonist zu Margarete. Die Frau des verstorbenen von Flavon wird im Roman zur Geliebten von Margaretes Vater. Damit sind zumindest die Beziehungen zum Bistum Chur geklärt.

Von den drei Töchtern

„Die drei Mädchen wuchsen ohne viel Erziehung heran, wild und sehr verwöhnt. … Sie waren alle drei sehr hübsch, weiß, glatt, rosig, fleischig, blond. Die schönste war die mittlere, Agnes von Flavon.“

wird dann Agnes zur Gegenspielerin der Herzogin Margarete.

Das Bistum gab es natürlich und es dehnte sich im Spätmittelalter bis Italien und Österreich aus. So war auch der Besitz von Taufers in Münstertal umstritten und das Bistum Chur und die Grafschaft Tirol stritten darum. Wohl war es zu der Zeit in Lehen der Tiroler. Daher konnte Margarete es an Chretien de Laferte belehen.

„König Heinrich alterte sehr früh, verfiel zusehends….Nun wird er also sterben. Er ließ sich in die Kapelle des heiligen Pankratius bringen. …So ereilte ihn ein letzter Blutsturz, erstickte ihn.“

Die Folge ist, dass sowohl Wittelsbacher wie Habsburger erneut und stärker ihr Interesse an Tirol anmelden.

„Unterdes wurde Kärnten und Krain ohne Widerstnd von den Habsburgern besetzt.“

Dort wird Herzog Otto von Österreich als Statthalter eingesetzt.

Tirol kann gehalten werden.

„und die drei Kinder (Johann Heinrich, Markgraf Karl und Margarete sind gemeint) konnten in einem kurzen Krieg, der äußerst sachlich, gründlich und grausam geführt wurde, Tirol halten.“

Auf Burgstall von Volkmar kommt es nun zur Verschwörung der Barone.

„In der klobigen, altväterlichen Burg des Tiroler Landeshauptmann Volkmar von Burgstall saßen sieben, acht von den einflußreichsten tirolischen Baronen beim Wein.“

Margarete wird informiert. Sie setzt Chretien als Anführer ein. Doch der Bischof von Brünn verrät die Verschwörung und sie wird niedergeschlagen.

Nun kommt es zu dem Vorschlag von Schenna, den ältesten Sohn von Kaiser Ludwig von Baiern zu heiraten, Ludwig von Brandenburg. Damit hat sich die Fürsprache der mächtigen Wittelsbacher und kann Johann Heinrich vertreiben.

So endet das erste Buch.

Die Geburt der Tragödie

Einleitung

Die Tragödie endet mit dem Scheitern des Helden. Ihre Wirkung erzielt sie durch den hohen Fall. Dadurch löst sie beim Zuschauer zwei Emotionen aus, die von Bedeutung sind. Mitleid und Angst. Für den Philosophen Aristoteles bedeutete dies, dass die Zuschauer einer Tragödie sich von diesen Gefühlen reinigen können. Ein simples psychologisches Rezept liegt dem zugrunde. Von außen kommen die Emotionen in mich, also muss ich mich ihrer entledigen. Einverleiben und ausscheiden. Andererseits wird die Intensivierung von Mitleid und Angst auch zeigen, dass sie gegenüber anderen Leidenschaften überlegen sind, tiefer, kräftiger und bedeutender. Drei gute Erziehungsmaßnahmen verursachen diese Evokation von Mitleid und Angst durch die Tragödie. Einmal Abhärtung, dann schaffen sie ein Mittelmaß, und zu guter Letzt lustvolle Erleichterung. Ich härte mich ab, pendle mich ein und erleichtere mich. Die Tragödie erfuhr im Laufe der Geschichte mehrere Metamorphosen von der römischen Tragödie zur französischen Klassik (Racine, Corneille) bis zum bürgerlichen Trauerspiel (Hebbel, Schiller, Goethe).

Heute im 21. Jahrhundert ist von der Tragödie nur noch der darstellende Effekt übrig geblieben.

Nummer Eins

Es gibt drei große antike Tragödiendichter, die man mit der griechischen Tragödie, dem Bocksgesang zusammenbringt. Aischylos, Sophokles und Euripides. Einer ihrer unmittelbaren Vorläufer, den die Geschichtsschreibung gerne unterschlägt, ohne den aber die drei Väter der attischen Tragödie so nicht denkbar wären, war Thespis, der unter dem Tyrann Peisistratos im Jahr 534 v. Chr. erstmals einen Schauspieler auftreten ließ zusätzlich zum sonst nur vorhandenen Chor. Der Schauspieler bei Thespis war in ein Dionysos-Kostüm gekleidet und trat in einen Dialog mit dem Chor. Die Tragödie war geboren. Anfangs noch der Monolog und der Chor als überdimensionaler Kommentator. Aber dieser innovative Schachzug von Thespis ist noch heute in Spuren erhalten, im so genannten Thespiswagen. Der römische Dichter Quintus Horatius Flaccus – bekannt unter seinem Spitznamen Horaz – behauptete 500 Jahre später, Thespis sei immer mit einer Wanderbühne auf einem Karren herumgezogen. Die Tradition der wandernden Schausteller mit ihren Wohnwägen bildeten bis ins 19. Jahrhundert die Grundlagen des Volkstheaters.

Nummer zwei

Aischylos stellt dem Chor zwei Schauspieler gegenüber und schafft damit die Voraussetzung jedes Dramas, den Dialog – Grundwissen deutsche Literatur, Ernst Klett 1981

Sein großer Nachfolger Aischylos jedenfalls hatte es nicht mehr so schwer, als er die Tragödie um noch einen Schauspieler erweiterte und so das klassische Drama endgültig erschuf, das wesentlich auf dem Dialog ruht.

Aischylos wurde 525 vor Christus in Eleusis geboren. In dem Wikipedia-Artikel über ihn

heißt es, er sei der Sohn des Euphorion. Wäre er der Sohn des Euphorion, stammte er unmittelbar von Achilles und Helena ab, die ja bekanntermaßen auf Elysion einen Sohn zeugten, den sie Euphorion

nannten (und auf den sich auch Goethe in seinem Faust bezieht, als Faust und Helena in Arkadien einen Sohn haben, nennen sie ihn auch Euphorion). Doch Zeus hat ihn schon als Jüngling mit seinem Blitz

erschlagen, weil er seine Liebe nicht erwiderte. Und die Nymphen, die Euphorion dann bestatten wollten, verwandelte Zeus in Frösche. Diese Arschgeige von Gott. Goethe hat Euphorion dann in seinem

Faust jung sterben lassen, weil er enthusiastisch die Griechen von den Türken befreien wollte (wie das zur Zeit Goethes alle wollten, auch Goethes britischer Kumpel Lord Byron), dabei kam der Junge

ums Leben (wie Goethes Kumpel Lord Byron). Die Nymphen gehen quasi auf natürliche Weise wieder in die Quelle zurück, der sie entsprungen waren, verwandeln sich in Pflanzen und Wasserschlangen. Goethe

erwähnt Zeus nicht einmal.

Wie auch immer und abgesehen davon, dass die schriftliche Quelle dieses Euphorion-Mythos deutlich jünger ist, als Aischylos selbst (sie stammt nämlich von Ptolemaios von Chennos, aus der Schrift

Kaine Hystoria aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert) - . Auf einer weiteren Internetseite „Philosophie der Stoa“, heißt es in einem Artikel von Bernhard Zimmermann, er sei der Sohn

des Euphonion. Ein „n“ statt eines „r“. Wer auch immer von wem abgeschrieben hat, hat sich vertippt. Es erscheint mir immerhin logischer, dass Aischylos der Sohn eines Gutsbesitzers war, als der Sohn

eines mythischen Kindes. Aischylos stammt aus einem Adelsgeschlecht. Das Gut von Euphonion stand in Eleusis in der Region Attika, die Athen umgibt. In Eleusis wurden die Mysterien zu Ehren von

Demeter abgehalten. Der Tyrann Peisistratos herrschte von 546 bis 527 vor Christus in Athen und er förderte dieses Fest, verehrte Athene und Dionysos. Danach herrschten seine Söhne Hippias und

Hipparchos. Aischylos erlebte als Junge von vielleicht 10 Jahren, wie Harmodios und Aristogeiton den Hipparchos töteten und anschließend von seinem Bruder Hippias getötet und gefoltert wurden.

Der berühmte Tyrannenmord geschah während der großen Panathenäen zu Ehren Athene. 510 vor Christus wurde dann der im Exil lebende berühmte Kleisthenes mit Hilfe von Sparta Herrscher. Es kam zu den

kleisthenischen Reformen, der Basis der attischen Demokratie, die dann Mitte des fünften Jahrhunderts unter Perikles seine Blütezeit hatte. Die Dionysien führte man weiter in Eleusis durch.

Aischylos ist also ganz ein Kind seiner Zeit, nimmt bei den Perserkriegen teil, bei der berühmten Schlacht bei Marathon (490 v.Chr.) und der Schlacht bei Salamis (480 v. Chr.). Er gewinnt den

Siegespreis der Dionysien 472 v. Chr. mit seiner Tragödie „Die Perser“, wo er seine Erlebnisse als Soldat dramatisierte.

Ein typischer Fünfakter mit Chor, Chorführer und einer Hauptdarstellerin, der Königin Mutter

Atossa vom zweiten bis zum vierten Akt. Der erste Akt (Exposition) wird in einem Monolog des Chorführers dargestellt. Er erzählt darüber, wie sich das gewaltige Heer von Xerxes I. auf den Weg nach

Griechenland macht, eine Brücke bauen lässt über den Hellespont (die Dardanellen, einer Meerenge zwischen ägäischem Meer und Mittelmeer). Xerxes I. will seinen Vater Darius I. rächen, der in der

Schlacht bei Marathon zehn Jahr zuvor eine Niederlage gegen die Griechen kassierte, auch die Sorgen der persischen Frauen um ihre Männer die in den Krieg ziehen, wird erwähnt. Dann tritt Atossa

auf, die Mutter von Xerxes I.. Sie hatte einen sonderbaren Traum. Sie sieht zwei Schwestern gleichen Stammes, die eine in persischem, die andere in griechischem Gewand. Die beiden streiten. Xerxes

spannt beide in ein Joch vor den Wagen, um so den Streit zu schlichten. Eine der Schwestern akzeptiert dies, aber die andere reißt sich los und der Wagen bricht zügellos davon, Xerxes fällt runter

vor den Augen seines Papis, schämt sich, zerreißt seine Kleider. Atossa will den Göttern opfern, um Leid von ihrem Sohn abzuwenden, da sieht sie einen Adler zum Altar fliegen, wohl auf der Flucht vor

einem Habicht. Der Adler gibt sich dann dem Habicht willenlos preis.

Der dritte Akt ist ein Zwiegespräch zwischen Atossa und dem Chor. Sie befragt den Chor ausführlich nach den Sitten und Gebräuchen der Athener. Als sie erfährt, dass die Athener keinen Gebieter haben,

reagiert Atossa mit Unverständnis. Hier kann man noch besser erkennen, dass „Die Perser“ von Aischylos ein Stück Propagandaliteratur sind.

Nun erscheint ein Bote auf der Bühne, der vom Untergang der Flotte erzählt. Xerxes ist geradeso entkommen. Überall, auch in Asien verweigert man dem König von Persien die Tribute. Wir haben

hier den Beginn des dritten Aktes und das bringt nun den so genannten Umschwung, die Peripetie. Klassisch vermittelt durch einen Boten. Eines der kleinen Indizien, die den amerikanischen

Mythen-Forscher Joseph Campbell zu seiner Heldenreise-Idee (Heros in tausend Gestalten von 1949) anregten, die bis heute zum Lehrstoff des Creative Writing an amerikanischen Colleges

zählt.

Der vierte Akt ist nun wichtig als Spannungsaufbau durch Handlungsverzögerung, als retardierendes Moment. Atossa beschwört mit Hilfe des Chors ihren verstorbenen Gatten Darius I. aus dem Totenreich.

Dieser kommt auch als Geist und verflucht seinen Sohn, der so hochmütig war, eine Brücke über den Hellespont bauen zu wollen und dass er die Götter beleidigt habe, weil er ihre Bilder und Heiligtümer

zerstören ließ. Er bittet noch darum, dass man seinen Sohn trotzdem wie einen König empfangen möge. Und dann versinkt der Geist Darius I. wieder ins Reich der Toten. Es ist durchaus typisch, dass das

retardierende Moment mit Geistern aus dem Totenreich dargestellt wird. Dann kommt es zum fünften Akt, der Katastrophe. Man könnte das altgriechische Wort mit herab (kata) wenden (strephein)

übersetzen. Xerxes erscheint, mit zerrissenen Kleidern und einem leeren Köcher. Der Chor wirft ihm nun bitter vor, dass er die Blüte seines Volkes in den Hades schickte. Xerxes fühlt sich von einem

Gott besiegt und in gemeinsamen Wehklagen zwischen Xerxes und dem Chor endet das Stück.

Aischylos wird den ersten Preis der Dionysien insgesamt dreizehnmal gewinnen. Einmal verliert er gegen seinen Schüler und Nachfolger Sophokles, das war 463 v. Chr.

Aischylos stirbt auf Sizilien (Gela) im Jahr 456 v. Chr. Einer Legende nach hatte ein Orakel Aischylos gewarnt, dass sein Haus einstürzen würde und er dabei ums Leben käme. Daher zog er sich auf die Felder zurück. Klar, mit Orakelsprüchen sollte man sich nicht anlegen. Da kreiste über Aischylos ein Adler, der hatte eine Schildkröte in seinen Klauen und suchte nach einem passenden Stück Felsen, auf dem er die Schildkröte knacken könnte, um an ihr inneres Fleisch zu kommen. Der Adler sah einen glänzenden Felsen, der ihm perfekt erschien. Dieser Felsen war die in der Mittagssonne glitzernde Glatze von Aischylos. So starb er, erschlagen von einer Schildkröte. Das ist dann nicht mehr tragisch, sondern für uns klingt das eher komisch.

Nummer drei

Sophokles führt den dritten Schauspieler ein - Grundwissen deutsche Literatur, Ernst Klett 1981

Sophokles kommt 497 v. Chr. auf dem Hügel Kolonos zur Welt, einem heutigen Stadtteil von Athen. Er war der Sohn des recht wohlhabenden Waffenfabrikanten Sophillos. Sophokles war 480 v. Chr. der Vorsänger bei der Siegesfeier über Xerxes I. nach der Schlacht bei Salamis. Er erlernte sein Handwerk bei Aischylos selbst und besiegte den Meister 468 v. Chr. bei den dionysischen Festen mit einem vierteiligen Kunstwerk, das unter anderem eine Geschichte über Triptolemos enthielt und über Nausikaa (das ist das Mäderl, dem Odysseus am Strand von Scheria begegnete und dann seine Irrfahrten erzählte). Triptolemos ist noch ein ganz Archaischer, ein bisserl an Gilgamesch erinnerter Held. Triptolemos führte den Ackerbau ein auf Eleusis, er war einer der ersten, die von Demeter in die Mysterien eingeführt wurde. Bei Ovid können wir es nachlesen. Dort ist Triptolemos ein sehr krankes Kind, wird wohl sterben. Sein Vater Keleos stößt zufällig bei einem Verdauungsspaziergang auf ein altes Weib, das zusammengekauert auf der Straße liegt. Er nimmt es mitleidig zu sich und versorgt das alte Weib. Dieses sieht nun den kranken Jungen Tritpolemos und küsst ihn, spricht drei geheime Sprüche über ihn und will ihn gerade mit der Glut des Kaminfeuers bedecken, da reißt die Mutter ihr Kind aus den Armen des alten Weibes.

„Unversehns hast Du gesündigt: Mutterfurcht wendet die Gabe ab und der Knabe bleibt dem Tode verfallen, doch zuvor wird er ackern und säen und ernten.“ Heißt es dann bei Ovid (Fasti 4) Das alte Weib ist Demeter und sie wollte gerade den Jungen unsterblich machen. Das hat die Mutter verhindert. Dafür ackern, säen und ernten wir bis heute. Shit happens. Daraus machte Sophokles ein Drama, in dem er selbst als Lyraspieler auftrat. Sophokles wurde 443 zum Verwalter der Schatzkasse des attischen Seebundes und war zusammen mit Perikles (einem der größten griechischen Staatsmänner) Stratege im Krieg gegen Samos (441-439). Aber er war auch einer der Befürworter der Tyrannei der 400, die 411 in Athen an die Macht kamen und 399 v. Chr. Sokrates ermordeten. Sophokles war Priester für den Gott Asklepios, betätigte sich als Medium für die Götter, war zweimal verheiratet und angeblich bisexuell. Sophokles wurde 90 Jahre alt und überlebte damit seinen jüngeren Kollegen Euripides. Gestorben ist Sophokles 406 v. Chr. vermutlich friedlich. Aber es gibt das Gerücht, er sei an einer Weinbeere erstickt, dem Bolustod (da reizt ein Fremdkörper den am Kehlkopf gelegenen Vagusnerv und das Herz bleibt stehen) erlegen.

Seine thebanische Trilogie ist bis heute ein Meisterwerk, bestehend aus Antigone, König Ödipus

und Ödipus auf Kolonos.

Antigone ist die Tochter von Ödipus und wird von dem thebanischen König Kreon lebendig eingemauert, weil sie ihren Bruder Polyneikes gegen Kreons Erlass bestatten wollte. Das ganze Drama führt zu

einer Reihe Suiziden. So bringt sich Haimon um. Er ist der Sohn von Kreon und der Ehemann von Antigone. Er versucht seinen Vater davon abzubringen, Antigone zu bestrafen. Aber er scheitert. Als er

von ihrem Tod erfährt, bringt Haimon sich um. Als schließlich Eurydike vom Tod ihres Sohnes Haimon erfährt, bringt sie sich auch um.

Es dürfte dies der Grund sein, warum Nietzsche die Griechen nicht für ein glückliches, heiteres Volk hielt, wie Goethe und Konsorten. Sei’s drum. Auch die beiden Ödipus-Stücke von Sophokles sind

nicht gerade mit Heiterkeit und Spaß am Leben ausgezeichnet. Dem eigenen Sohn, einem Baby, die Füße durchstechen, zusammenbinden und das Kind dann im Gebirge bei irgendwelchen Hirten aussetzen, und

das nur wegen eines Orakelspruchs. Also das ist nicht heiter. Laios, einer der häufig auftretenden bisexuellen Herrscher, verliebte sich in Chrysippos, den Sohn seines Gastes Pelops, lässt diesen

entführen und bekommt daher beim Orakel die Weissagung, dass er vom eigenen Sohn abgemurkst wird, aber nicht nur das, der eigene Sohn würde dann auch noch seine Frau, also die Mutter, koitieren. So

ein Kind kann man nicht lieben. Der Hirte, bei dem Laios das üble Kind abliefert, hat ja keine Ahnung. Er hat Mitleid mit dem verstümmelten Baby und bringt es zu einem befreundeten Hirten in Korinth.

Dort kommt das Baby irgendwie in die Hände von dem Königspaar Polybos und Merope, die es adoptieren und ihm seinen mittlerweile berühmten Namen geben. Ödipus, wegen seiner geschwollenen Füße. In

Korinth wächst der Junge auf, wird zum Mann und hat keine Ahnung, wo er herkommt. Auf einem Fest macht dann ein Betrunkener eine Andeutung.

Ich persönlich finde diese Stelle bedeutsam. Es ist ein Betrunkener, ein Vertreter von Dionysos, der die Geschichte zum Laufen bringt! Nietzsche hatte also nicht ganz unrecht, wenn er es als einen schweren Verlust an Wirklichkeit beklagte, dass uns das Dionysische verloren ging.

Ödipus befragt das Orakel und das sagt ihm die Wahrheit, er werde seinen Papi meucheln und seine Mami heiraten. Das war nicht lustig. Ödipus beschließt, weit, weit weg zu gehen. Der Klassiker. Immer wenn das Orakel eine Äußerung über die Zukunft macht, versuchen die Protagonisten alles, dass das nicht geschieht und gerade deshalb geschieht es. So auch bei Ödipus, der auf seiner Reise, seiner Flucht vor dem Schicksal, an einer Kreuzung auf eine Kutsche trifft. Der Fahrer der Kutsche benimmt sich voll mies gegen Ödipus und Ödipus, ein junger, zorniger Mann, wird wütend und tötet den Fahrer. Er weiß nicht, dass der Fahrer der Kutsche sein Papi war, Laios. So wurde Laois von seinem eigenen Kind doch noch erschlagen, nur dass Laios es gar nicht wusste, als es passierte. Vor den Toren Thebens begegnet Ödipus einer Sphinx. Klar, die stehen da oft so rum, um irgendwelche Touristen zu foppen. Egal. Jedenfalls, die Sphinx stellt ihre Frage, - wahrscheinlich schon ein wenig gelangweilt, weil es Nachmittag ist und schon mehrere von ihr getötete Touristen herumliegen. Niemand hat das blöde Rätsel bisher gelöst. Was geht morgens auf vier Beinen, mittags auf zwei und abends auf drei Beinen? Na wer? Der Mensch, am Anfang krabbelt er blöd auf allen vieren rum, dann rafft er sich auf zwei Beine, hat zwei Arme frei und erschlägt eine Zeitlang seine Mitmenschen damit, dann wird er alt und schwach und braucht einen Stock. Super gelöst. Bravo Ödipus! Die Sphinx schreit auf. Verflucht! Stürzt sich suizidal vom Felsen und stirbt. Theben ist befreit. Ödipus hat das Monster erledigt und wird zum König von Theben erhoben. Die Königinmutter bekommt er gratis dazu. Und das ist Iokaste. Mit seiner Mutter zeugt Ödipus dann vier Kinder. In Unwissenheit, dass sie verwandt sind. Poyneikes und Eteokles, Antigone und Ismene.

Nach Jahren der Verbannung kommt der greise Ödipus mit seiner Tochter Antigone auf den Hügel Kolonos in Athen, legt sich dort gemütlich in einen Eumenidenhain, der immerhin heilig ist. Der Chor bittet den alten Mann freundlich, sich zu verpissen. Ist hier heilig, kein Altenheim. Als der Chor auch noch erfährt, wer der Alte ist, nämlich ein Vatermörder und Mutterficker, fordert der Chor den alten Ödipus auf, sofort zu gehen. Ödipus jammert rum. Theseus kommt, der König von Athen, und behält den alten Mann erst mal als Gast. Weil er selber mal verbannt war und weiß wie man sich da fühlt.

Nebenbei: Theseus war lange bei den Griechen so gut wie nicht beachtet worden. Er wurde unter der Tyrannenherrschaft von Peisistratos und seiner Söhne im 6.ten vorchristlichen Jahrhundert zum Nationalhelden erst aufgebaut. Dazu bediente man sich einer anonymen Dichtung, die schlicht zum Epos ausgebaut wurde. Das zeigt ein weiteres Mal genau an, wie stark Dichtung in die sozialen und historischen Zwänge eingebunden ist. Dabei ist es wiederum anachronistisch faszinierend, dass die Muster dieser Dichtungen tiefer liegen und dadurch auch in sozial und historisch unterschiedlichen Epochen überleben bzw. ihre je eigene Rolle spielen.

Dann kommt Kreon, der König von Theben und meint, Ödipus könne wieder nach Theben zurück. Aber Ödipus bleibt lieber in Athen, weil es eine schlechte Weissagung gibt, sollte er nach Theben zurückkehren. Wie gesagt, Ödipus hat ja immer noch keine Ahnung und glaubt das Orakel verhindern zu können, das längst eingetreten ist. Es kommen nun auch die Söhne von Ödipus, und meinen sie könnten für ihn Theben erobern. Aber Ödipus verflucht die beiden und sagt ihnen, sie würden sich gegenseitig meucheln. Seine Söhne waren nie für ihn da, im Gegensatz zu seinen Töchtern. Auch ein interessanter Zug bei Ödipus, dass er seine Töchter viel, viel lieber hat, als seine Söhne. Die beiden Söhne von Ödipus machen sich aus dem Staub. Der alte Ödipus sucht sich nun ein Versteck wo er dann in Ruhe sterben wird, so dass seine Töchter ihn nicht finden und am Ende aus Gram ihm nachfolgen. Tja und dann kommt ja das Drama um Antigone. Ödipus auf Kolonos - dieses Mittelstück der Trilogie von Sophokles -wurde erst posthum aufgeführt. Aber man kann mit jedem Recht sagen, dass diese Trilogie einen enormen Einfluss auf die gesamte europäische Literatur hatte. Immerhin hatte man schon zurzeit von Aischylos und Sophokles den thebanischen Sagenkreis in schriftlicher Form vorliegen. Vermutlich hat ihn der Dichter Antimachos aus Theos um 750 v. Chr. aufgeschrieben und damit in Grundzügen festgelegt. Wir halten uns natürlich an die Ausformulierungen von Sophokles und lange an die Interpretationen von Aristoteles.

Der Tod der Tragödie

Euripides ist von der Sophistik und vom Zweifel an allem Götterglauben erfaßt - Grundwissen deutsche Literatur, Ernst Klett 1981

Euripides, der jüngste der drei großen Tragödiendichter, ist 480 v. Chr. auf der Insel Salamis geboren worden. Seine Eltern mussten wohl im Rahmen der Perserkriege 480 aus Athen fliehen. Angeblich ist Euripides immer wieder nach Salamis gefahren und hat sich dort in seiner Höhle zurückgezogen. Diese Höhle des Euripides wurde 1997 von Archäologen entdeckt. Sie liegt im Süden der Insel. Die Archäologen fanden eine Trinkschale aus dem Jahr 430 mit dem Namen des Dichters. So ist es naheliegend, dass Euripides dort seine Dramen schrieb, oder einen Teil von ihnen. Euripides war zudem Fackelträger bei den Riten um den Gott Apollon Zoster (das hat ihm Nietzsche angekreidet). Und er soll Anaxagoras und Protagoras gekannt haben. Im Jahr 441 hat er erstmals die Dionysien gewonnen mit dem Stück „Der bekränzte Hippolytos“. Hippolytos ist der Sohn von Theseus und verehrt Artemis, die Göttin der Jagd. Das macht Aphrodite eifersüchtig und neidisch. Sie übt fiese Rache indem sie Phaidra, die Stiefmutter von Hippolytos verzaubert. Diese verliebt sich in ihren Stiefsohn. Der weist ihr Liebeswerben schockiert ab, worauf sich Phaidra umbringt. Aber – typisch Stiefmutter – sie hinterlässt einen Abschiedsbrief, indem sie behauptet Hippolytos habe ihr nachgestellt. Das macht Theseus super wütend und er verflucht seinen eigenen Sohn bei Poseidon. Der Meeresgott schickt ein Ungeheuer und das erschrickt das Pferd von Hippolytes, der beinahe zu Tode getrampelt wird. Während dieser Ereignisse taucht Artemis auf und klärt Theseus auf, wie es wirklich war mit seiner Frau und seinem Sohn. Theseus verzeiht seinem Sohn Hippolytos, der aber kurz darauf verstirbt. Hier sieht man schon die ambivalente Rolle des attischen Nationalhelden Theseus aufblitzen. Eine Art Verfall, eine Art Dekadenz zeigt sich darin.

Euripides war übrigens auch mit Sokrates befreundet. Und Sokrates ging immer zu den

Veranstaltungen des Euripides, obwohl er kein Freund von solchen Aufführungen war. Sokrates ist auch bei vielen anderen Denkern eine zentrale Schnittstelle. Zum Beispiel Karl Jaspers sah in

Sokrates einen Protagonisten seiner Achsenzeit und den Beginn der eigentlichen Philosophie. Euripides starb 406 in Pella, der damaligen Hauptstadt von Makedonien. Der Sage nach wurde er irgendwo bei

Thessaloniki von wilden Hunden zerrissen, womit man wohl liebevoll umschreiben wollte, dass in seinen Stücken die dionysische Ekstase eine Rolle spielte.

Berühmt ist sicher sein letztes Stück, die Iphigenie in Aulis, das er 406 noch vor seinem Tode verfasste und von seinem Sohn Euripides dem Jüngeren 405 v. Chr. an den Dionysien aufgeführt

wurde.

Agamemnon ist gerade mit seinen Soldaten auf den Weg nach Troja, als eine Windflaute ihn in Aulis festhält. Aulis in Böotien ist ein Kultort für Artemis. So kann es nur weitergehen mit der fröhlichen Schifferlfahrt der griechischen Soldateska, wenn Agamemnon seine eigene Tochter Iphigenie an die Götter opfert. Iphigenie ist ohnehin grade unterwegs nach Aulis, um dort Achilles zu heiraten. Agamemnon schickt ihr einen Brief um sie zu warnen, den fängt nun sein Bruder Menelaos ab und stellt Agamemnon zur Rede. „Du Hund, wegen eines Weibes willst du die Ehre Griechenlands gefährden?“ Ein Bote meldet nun, dass Iphigenie grade mit ihrer Mama (Klytemnestra) und ihrem Bruder (Orestes) in Aulis eingetroffen ist. Plötzlich hat nun Menelaos Mitleid und will das Opfer verhindern, aber Agamemnon ist nun entschlossen, das Opfer durchzuführen. Brüder! Es wundert einen gar nicht, wo Kain und Abel diese Scheiße herhaben. Iphigenie freut sich derweil total, ihren Papa wieder zu sehen. Agamemnon und Iphigenie umarmen sich herzlich. Die Mama von Iphigenie, die Klytemnestra ist mit dem Bräutigam Achilles allein und erzählt dem Helden, dass sie von einem Diener erfahren hat, dass die ganze Hochzeit ein Fake ist, nur eine List, um Iphigenie nach Aulis zu locken, wo sie eben geopfert werden soll. Das macht den jungen Helden Achilles stinksauer und er will Iphigenie retten. Jetzt streiten sich Achilles und Agamemnon. Iphigenie beschließt dann – ganz treudoofe Frau – sich für Griechenland zu opfern. Sie wird als Opfer geschmückt und geweiht. Ganz zum Schluss kommt die Überraschung. Ein Bote bringt die Nachricht, dass Artemis das Opfer persönlich verhindert hat und stattdessen eine Hirschkuh geschlachtet wurde. Dieses Happy-End mit Hilfe deus ex machina hat noch Friedrich Nietzsche zornig gemacht und er dachte, das sei eine elende Verschwörung zwischen Sokrates und Euripides wider dem tragischen Geist der Griechen. Wie? Die Götter richten nur und belohnen nie? Und so setzte er an dieser Stelle eine Zäsur in der Zeit. Mit Euripides und Sokrates wurde Dionysos verraten zugunsten des vernünftelnden und herzensguten Hirtengott Apollon. So macht es durchaus auch Sinn, wenn man weiß, dass Euripides der Fackelträger der Feste für Apollon war. Dass er von Hunden zerrissen wurde ist dann eher als Rache des Weingottes zu sehen.

Goethe machte aus Aulis Tauris, also aus dem Land in Böotien wurde die Krim. Und aus der glücklich geretteten opferbereiten Iphigenie machte Goethe ein Ideal aus Pflicht und Neigung. Und Iphigenie löst bei Goethe den Konflikt selbstständig, braucht also kein deus ex machina. Aber allein ist es zu erwähnen, dass an der Schwelle zum bürgerlichen Drama Goethe die Antike noch einmal hochkarätig beschwor.

Aischylos, Sophokles und Euripides haben das Drama 2000 Jahre lang bestimmt. Erst mit dem bürgerlichen Drama im 18. Jahrhundert, mit den Dramentheorien des Diderot, oder Lessing, hat sich alles geändert.

Übrig blieb im Grunde nur noch die Idee der Darstellung.

Über Nietzsche in Assoziationen mit Nietzsche denken

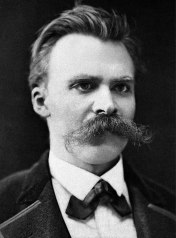

Nietzsche, dieser Mann mit dem beeindruckenden Schnauzer kam 1844 in Röcken zur Welt. Dieser kleine Stadtteil der Stadt Lützen liegt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Der heutigen Hochburg der neuen Rechten. Nietzsche war ein berühmter Philologe und Philosoph und starb relativ früh zwei Monate vor seinem 56. Geburtstag im August in Weimar. Er war da schon ein seit über zwanzig Jahren pensionierter Professor. Dieser kränkliche und an einer degenerativen Erbkrankheit (CADASIL, eine Häufung von Schlaganfällen in bereits jungen Jahren) leidende Mann schuf die Lehre vom Übermenschen.

In Friedrich Nietzsche haben wir einen Vertreter jener spätbürgerlichen Pseudodominanz, die Thomas Mann in seinen Buddenbrooks untergehen ließ. Einerseits Leidensgröße und Todessehnsucht, andererseits Leistungsstärke und Unempfindlichkeit im Leiden. Diese Gegensätze beschrieb Thomas Mann in seinen Literaturen und sein Vorbild in der Hinsicht war - neben Wagners Leitmotivik und Schopenhauers Wille - Friedrich Nietzsches Gegensatzpaar Apollo und Dionysos. Apollo, der gute Hirtengott des goldenen Zeitalters, die schöne, strenge Form einer geordneten und geruhsamen immer gleichen Welt. Dionysos dagegen, immer wieder gebiert er sich neu aus seiner Asche, ist wild, rauschhaft und nicht zu bändigen, bis er wieder in Form gepresst wird und zugrunde geht, weil er eben nur in seiner formlosen Wildheit ganz existieren kann. Und immer wieder wird Apollo selbst diesen wilden Dionysos erschaffen, immer wieder wird die Form selbst sich zerstören, weil sie erstarrt und brüchig wird.

Nietzsche forderte einerseits das erfolgreiche und starke frühbürgerliche Prinzip der

unbedingten Autorität zurück. Eine Art natürlicher Aristokratie, nicht wie im Barock blutleer und verweiblicht, sondern erstarkt wie sie sich Machiavelli wünschte und schon nicht mehr hatte. Doch

andererseits waren Nietzsches Helden (Alkibiades, Napoleon, Friedrich II.) Leidende in ihrer Größe, wurden sie doch alle vom Kleinen besiegt. Die Eroberer die dann im 20. Jahrhundert kamen und den

ganzen Mist wegbombten, waren schon Parodie auf diese Leistungs- und Leidensgrößen. Übrig blieben nach zwei verheerenden und kurz aufeinander folgenden Weltkriegen nur noch die „Mißratenen“, die

kleinen Würschtel wie wir übrig. Heute lässt sich mit Nietzsche eine traurige Feststellung machen. Selbst die größten Herrscher sind nur kleine Würschtel. Den ersten und den zweiten Weltkrieg haben

nur die Würschtel überlebt. Und wir werden noch einige Generationen brauchen, damit es wieder einen Herrscher gibt, der in seiner Leidens- und Leistungsgröße dem Ideal Nietzsches nahekommt.

Vielleicht aber hat es diesen Herrscher noch nie gegeben! Das halte ich sogar für wahrscheinlicher. Doch wenn alle Menschen Würschtel sind, was dann? Sollen die Tiere herrschen? Oder kommen die

Außerirdischen?

Unsere aktuellen Herrscher sind Imitate, Witzfiguren. Aber sie sind so sehr von ihrer eigenen Größe überzeugt, dass sie die nietzscheanischen Tugenden scheinbar verkörpern. Stolz, Pathos der

Distanz, große Verantwortung, Übermut, prachtvolle Animalität, kriegerische und eroberungslustige Instinkte, Vergöttlichung der Leidenschaft, der Rache, der List, des Zorns, der Wollust, des

Abenteuers, der Erkenntnis. All diese Tugenden werden von den Putins und Trumps dieser Welt imitiert und parodiert und sogar pervertiert.

Nietzsches Anliegen wird wohl erst verständlich, wenn man sich auch mit kleineren Details der Geschichte beschäftigt und sie beispielhaft in Anschauung nimmt. So werden die philologischen Kernelemente der nietzscheanischen Hypertrophie ein wenig schärfer und weniger monströs.

In der Querelle des Anciens et des Modernes begegnen wir einer Auseinandersetzung Ende des 17. Jahrhunderts in Frankreich, noch unter Ludwig XIV.. Dort dichtete der französische Märchenonkel Charles Perrault ein Lobgedicht auf die Genesung von seinem König Ludwig XIV..

Doch nie, glaubte ich, Anbetung. / Ich sehe die Menschen der Antike, ohne die Knie zu beugen, / Sie sind groß, das ist wahr, doch Menschen wie wir; / Und man kann den Vergleich anstellen, ohne ungerecht zu sein, / Zwischen dem Zeitalter von LOUIS und dem schönen des Augustus

Diese Parallele von Kunst und Wissenschaft zwischen der Moderne und der Antike gipfelte darin, dass Perrault den französischen König über Augustus stellte, weil die moderne Welt leistungsfähiger sei. Ein König, der sich schon damals von seiner Mätresse (Marquise de Maintenon) an der Nase herumführen ließ, sollte größer sein als der römische Kaiser Augustus? Lächerlich. Dagegen erhoben sich einige Stimmen. Nun, Perrault war Jurist, Sohn eines Juristen als Beamter eingesetzt, er war ein Rotüre, ein Bürger und kein Adeliger. Es war aber eine sehr wohlhabende Familie der Perrault entsprang. Schon früh machte sich Perrault über antike Vorbilder respektlos lustig. Sein Gegenspieler war Nicolas Boileau, ebenfalls gelernter Jurist, aber sein Vater war noch stolz auf seine adlige Herkunft. Boileau verehrte die antiken Klassiker wie Horaz oder Pseudo-Longinus, den er selbst übersetzte. Diese beiden durchaus dem König treuen Literaten gerieten in Streit, weil Perrault mit seinem Lob der Moderne die formale Verwilderung der Literatur lobte (also Dionysos), die Boileau wiederum kritisierte. Der Streit schuf dann zwei Lager, die Alten und die Neuen. Die Alten waren für Nachahmung, dem aristotelischen Grundprinzip der Mimesis. Nur durch Nachahmung kann man sich überhaupt literarisch entwickeln, indem man eben seine Vorgänger studiert und sich am Ideal der Antike orientiert.

Die Neuen, die Modernen bevorzugten das Genie, also eine Art Literatur, die sich von den antiken Vorbildern befreien kann, weil eben die Moderne besser, reicher, vielfältiger als die Alten ist. Wirklich beendet wurde der Konflikt nicht. Er erschöpfte sich nur an der von Kardinal Richelieu begründeten französischen Akademie, wo der Streit ausgetragen wurde und am 30. August 1694 mit einer öffentlichen Umarmung von Boileau und Perrault vorläufig endete.

Ein paar Jahrzehnte später flammte der Konflikt wieder auf mit einer anstößigen Übersetzung der Ilias von Homer durch de La Motte (Querelle Homer genannt), einem der Günstlinge am Privathof von Madame du Maine. Fenelon, der Autor der Abenteuer des Telemach, mischte sich ein und auch dieser Konflikt ebbte wieder ab. Aber die Auseinandersetzung ging tief in die DNA der französischen Literatur ein, begleitete die Aufklärung und hatte auch international Auswirkungen, bis zu Deutschlands Sprachenstreit zwischen Gottsched und Bodmer. Dort vertrat Gottsched den klassischen Ansatz, einer grammatischen Festlegung, während Bodmer den natürlichen Ansatz verfolgte, dass Sprache frei sich aus dem Dialekt entwickeln solle. Der siebenjährige Krieg beendete den Streit mehr oder weniger und es setzte sich Gottscheds Grammatik durch. Doch ist das so? Die Regulierung von Sprache ist ja auch heute wieder ein großer Streitpunkt unter den Politiker:Innen.

Nun was hat das mit Nietzsche zu tun? Nietzsche hat sich nie direkt zu diesen berühmten

Querelen aus der Zeit des Ancien Regime geäußert. Aber Nietzsche war ein Philologe, und das war er in seiner Gelehrtenstube mit Haut und Haaren. Er geriet in fremdes Gewässer, weil die

Philologie einmal eine Kardinalswissenschaft war. Heute ist es das nicht mehr. Zu Nietzsches Zeiten schaffte es ein Streit zweier Philologen um die Vergabe einer Professur in die Hohe Politik und es

musste sich seinerzeit sogar Otto Bismark darum kümmern. Bekannt ist das historisch als der Bonner Philologenstreit zwischen Friedrich Ritschl (dem Mentor von Nietzsche) und Otto Jahn. Also

Nietzsches Philosophie ist nicht ohne Philologie zu haben. Das übersteigt viele Rezipientin der heutigen Zeit, da sie weder fähig noch willens sind, die antiken Originale zu lesen, wie das Friedrich

Nietzsche noch machte. Und nur so kann ein Alkibiades am Horizont der klassischen Moderne auftauchen, kann altes, antikes Gehölz wie Schwemmgut, Treibholz in den Jahrhundertwechsel hinein poltern und

Heraklits Vater aller Dinge das Kriegs- und Literaturgebrüll für mehrere Jahrzehnte bestimmen. Denn um 1890 begann Nietzsche Kult zu werden. Er selbst war bereits umnachtet in dieser Zeit,

als die Kunstwarte eine überästhetische, formal zugespitzte geistige Schönheitshöhe verlangte. Nietzsches Vermächtnis waren die Werte und Gedanken der Alten in eine Zeit zu transformieren, wo

das Neue und die Neuen wie eine Horde wildgewordener Verrückter explodierten, also die Industrialisierung Telefone, Eisenbahnen, Autos und Flugzeuge schuf, Geschwindigkeiten erreichte, die jedem

Alten davonliefen. Da saß der einsame Philologe ängstlich in seiner Gelehrtenstube und beschwor den antiken Geist wie eine Katharsis herauf. Nicht immer ganz zu Unrecht geißelte Nietzsche die

Sklavenmoral des platonisch-christlichen Wertekanons, die demütige Unterwürfigkeit gegenüber einem rein erfundenen Gott und seinen Elogen. Alle diese verlogenen Religionen im Grunde, legten es darauf

an, den Menschen zu unterdrücken, zu disziplinieren und damit zu verkrüppeln, ihn am Fortschreiten zu hindern, klein zu halten. Nietzsche ist ein Vorläufer von Michel Foucault, der feststellte, wie

sehr die Aufklärung durch Schule und Militär Körper und Geist der Menschen trainierte und durch Folter gefügig machte, bis jeder selbst daran glaubte, so müsse es sein. Und nur noch Massenmenschen

wie traurige Lemuren halb durchsichtig durch die Straßen geistern. Heute ist das nicht mehr verständlich, was Nietzsche dachte, weil die Stoffe aus denen sein Geist sich nährte kaum noch gelesen

respektive wirklich verstanden werden – es gibt nur noch wenige Philologen im Sinne einer Kardinalwissenschaft, nur noch Teilphilogien die sich zu Orchideenfächern zerstückelt haben. Das zeigt

sich auch in der Bildungskrise. Die moderne Bildung des 21. Jahrhunderts leugnet den Fortschritt, hat kein Ziel vor Augen und bildet Lakaien aus für eine degenerierte geistlose und weitestgehend

unfähige Demokratie. Die Schüler und Studenten passen sich ein in die Horde der Zombies, die so weitermachen wie die Zombies vor ihnen.

Das Natürliche, das wilde, schöne Tier, einen Tiger zum Beispiel, einzusperren in ein formales Konzept heißt auch, die Wahrheit, die Wirklichkeit, das eigentlich Echte zu zerstören. Sowohl Nietzsche

als auch die "Modernes" der Querelle kritisierten traditionelle Werte und Normen. Während die "Modernes" die Idee unterstützten, dass die moderne Kultur und Literatur genauso wertvoll sei wie die

Antike, kritisierte Nietzsche die christliche Ethik und die metaphysischen Annahmen des Abendlandes. Nietzsche verabscheute John Stuart Mills: „Ich perhorresziere seine Gemeinheit, welche sagt:

`was dem einen recht ist, ist dem andern billig; was du nicht willst usw., das füg auch keinem andern zu‘, welche den ganzen menschlichen Verkehr auf Gegenseitigkeit der Leistung begründen will, so

daß jede Handlung als eine Art Abzahlung erscheint für etwas, das uns erwiesen ist. Hier ist die Voraussetzung unvornehm im untersten sinne: hier wird die Äquivalenz der Werte von Handlungen

vorausgesetzt bei mir und dir.“

Nietzsche sieht äußerst hellsichtig einen Zusammenhang zwischen der goldenen Regel der Christenheit und dem kaufmännischen Kleingeist des englischen Libertins. Heute haben wir nur noch Heilige,

die nicht stehlen und morden, weil sie die Polizei fürchten.

Die "Modernes" betonten den Fortschritt und die Entwicklung der Kultur über die Zeit. Ähnlich betonte Nietzsche die Idee des "Übermenschen" und den Fortschritt der Menschheit jenseits traditioneller

moralischer und metaphysischer Konzepte.

Sowohl Nietzsche als auch die "Modernes" akzentuierten die Bedeutung der individuellen Freiheit und Kreativität in Kunst, Literatur und Philosophie. Nietzsche setzte sich stark für die

Selbstverwirklichung des Einzelnen ein und unterstrich die Rolle des Schöpfers und Künstlers in der Kultur.

Sowohl Nietzsche als auch die "Modernes" schätzten die griechische Kultur und Philosophie hoch ein. Die "Anciens" der Querelle betrachteten die Antike als Maßstab für kulturelle und intellektuelle

Exzellenz, während Nietzsche die griechische Philosophie als eine Quelle der Inspiration für seine eigenen Ideen betrachtete.

Damit gab es einen sehr nachhaltigen Zusammenhang zwischen diesem Kulturstreit am Rande des

Zusammenbruchs des französischen Feudalsystems und Nietzsches aristokratischen Anarchismus.

Nietzsche in seiner verstaubten Gelehrtenbude sitzend, tief eingegraben in alten Büchern, und über ihn hinweg rast die Zeit, donnert der große Krieg mit seinen eisernen Panzern und seinem Giftgas

voraus, so dass Nietzsches Schmiss über seiner Nase jucken musste. Vieles ist so eingetroffen, wie es Nietzsche sah. Und vieles was so eintraf hätten wir gerne nie erlebt. Dieser Machiavelli der

klassischen Moderne ist der Renaissance seines Vorgängers längst entflohen und ist mit seiner Prätention insofern ein Ungeheuer, weil er uns immer wieder aufs Neue darlegt, dass wir politisch und

soziologisch ein oder zwei Jahrhunderte hinter der technischen Entwicklung her laufen. Der Mensch wird so zum Monster, weil er nicht mehr versteht, was er tut. Das ist Nietzsches Warnung im

Zarathustra und hier bedarf es immer wieder der dionysischen Reinigung, einer Art moralischer Barbarei, um uns wieder an die Technik heranzuführen.

Wovon können wir sprechen?

Dass wir mehr wissen können, als wir sagen wollen, diese Tatsache scheint offensichtlich genug. Aber es ist nicht einfach, genau zu sagen, was es bedeutet. Nehmen Sie ein Beispiel. Wir kennen das Gesicht eines Menschen und können es unter Tausenden, ja sogar unter einer Million erkennen. Dennoch können wir normalerweise nicht sagen, woran wir ein uns bekanntes Gesicht erkennen. Der größte Teil dieses Wissens lässt sich also nicht in Worte fassen.

So schrieb es der österreichisch-ungarische Chemiker und Philosoph Michael Polanyi (1891-1976) in seinem Buch The Tacit Dimension. Unsere Sprache scheint also oft unzureichend für die Repräsentation der sinnlich erfahrbaren Welt. Die alten Griechen nannten das egestas verborum. Diese „Armut der Sprache“, ein Stoßseufzer Ciceros, hat als Gegengewicht einen Exzess von Sprache der jenseits allen sinnlich wahrnehmbaren Erscheinens im Wesentlichen aber unsere Welt durchformt.

Durchsucht man kulturelle Symbolsysteme, kommt man aktuell kaum an der Erzähltheorie des 1922

in St. Petersburg geborenen und 1993 in Estland verstorbenen Literaturtheoretikers Juri Lotmann vorbei. Denn Lotmanns Theorie kann uns erklären, warum wir einerseits mit der Ausdruckskraft von

Sprache hadern, weil sie uns ungenügend erscheint und andererseits geradezu explosiv mit Sprache umgehen, dass sie uns inflationär erscheint und in ihrer Vielfalt nicht mehr oder fast nicht mehr zu

organisieren.

Man kann Lotmanns Erzähltheorie in vier wichtige Grundideen einteilen und sich auf diese Art in Lotmanns semiotischen Kosmos orientieren.

Lotmanns Semiosphäre

Nach dem Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand Saussure (1857-1913) ist Sprache ein System von Zeichen, die sich aufeinander beziehen, während aber das Sprechen sich zum System verhält wie der Inhalt zum Trinkglas, wobei das Trinkglas das System ist (die Form) und der Inhalt eben im Sprechen (von Saussure parole genannt, während er das System langue nannte) sich zeigt. Die Semiosphäre ist bei Juri Lotmann eine Art umfassender Zeichenkörper, der mehrere solcher Sprachsysteme umfasst und jeweils einen Kern und eine Peripherie aufweist. Lotmann entfernte sich von den eher klassischen Raumkonzepten eines Behältnisraumes (Strömungen, Wellen, Ladungen) hin zu einer Schwellentheorie der Falten, Kerben, Furchen oder Raster. Am Rand dieses von Lotmann konzipierten Zeichenkörpers lösen sich die im Kern hegemonialen Deutungen und Bedeutungen der Zeichen mehr und mehr auf und transformieren in die nächste Sphäre. Die Schnittmengen in den sich kreuzenden Sphären liegen daher in der Peripherie und bilden im Grunde die eigentliche Sprache und Sprachtransformation ab, die den Kern füttert, der dann seinerseits verhärtet und sich hegemonial gebärdet.

Doppelcodes

Lotmann geht von einem anderen Kommunikationsmodell aus, das nicht auf der üblichen Ansicht beruht, dass ein Sender seine Nachricht codiert und der Empfänger diese wiederum decodiert. Denn hier könnte man tatsächlich von einer bloßen Illusion identischer Codes für Sender und Empfänger sprechen. Moderne Gesellschaften haben Individuen ausgebildet deren sprechender Zugang zu den Sprachsystemen von existenzieller Einzigartigkeit geprägt ist. Man könnte – etwas plakativ – sagen, niemand spricht so, wie es das Sprachsystem vorgibt. Diejenigen, die Informationen austauschen, verwenden – nach Lotmann – daher keinen gemeinsamen Code, sondern zwei verschiedene Codes, die sich teilweise überschneiden. Der kommunikative Akt ist so keine passive Übermittlung von Informationen, sondern eine Übersetzung, eine Neukodierung der Nachricht. Es gibt damit keine klaren Grenzen mehr. Es gibt auch keine Sicherheit, ob man den Sender überhaupt verstanden hat, oder die in seinem Sinne codierte Nachricht vom Empfänger auf einer völlig anderen Sinnebene decodiert wird und ein damit völlig anderer Sinn herauskommt. Diese Idee von Kommunikation – die tatsächlich der Wahrheit sehr nahe kommt – macht unsere Welt der Zeichen zu einer kafkaesken Kuriosität. Eine sinnlose Nachricht für den Empfänger bedeutet nicht, dass sie für den Sender sinnlos war. Andererseits kann eine Nachricht für einen Empfänger plötzlich Sinn ergeben, obwohl der Sender sie ausdrücklich sinnlos codierte. Es ist also mehr als nur eine Unsicherheit zwischen Information und Rauschen – wie das Albrecht Koschorke in seinem Buch Wahrheit und Erfindung einordnete -, sondern viel dramatischer und kurioser. Nun haben wir diese Semiosphären an der Peripherie und dort treffen unterschiedliche Codes aufeinander und es kommt zu ständigen, neuen Transformationen. Diese Wirbel, sprachliche Wirbelwinde, füttern den Kern von Kulturen die sich dann in festen Institutionen wie zum Beispiel Verlagen, Fernsehsendern, Zeitungen, sozialen Medien (Tik-Tok, Youtube, etc.) Infrastrukturen der Macht aufbauen, deren Zweck gar nicht Literatur bzw. Informationsvermittlung, Wissensvermittlung etc. ist, sondern ökonomischer Erfolg. Innerhalb dieser sprachsystematisch als Ökonomie bezeichneten gemeinsamen Klammer gibt es wiederum die Spaltung von Kern und Peripherie. Nicht jeder Beitrag in youtube ist kommerziell orientiert (nur die Plattform ist es), ebenso sind Autoren, die Bücher in kommerziell orientierten Verlagen veröffentlichen nicht automatisch selbst kommerziell orientiert. Nur gestalten diese Institutionen im Kern das Sprachsystem innerhalb dessen sich das Sprechen individuell transformieren will.

Es ist unter diesen grausigen Bedingungen ein regelrechtes Wunder, dass es überhaupt tolle Bücher, Romane, Gedichte gibt. Wenn es nicht am Ende sogar ein Missverständnis ist.

Bildung und Zerfall von Kodes

Nach Lotmanns Erzähltheorie bauen sich permanent Kodierungen auf und ab. Bildung und Zerfall von Deutung und Bedeutung machen die Kommunikation aus. Es wäre unmöglich zu kommunizieren, wenn diese beiden miteinander opponierenden Zustände nicht mehr wären. Für die Kommunikation zwischen Menschen in ihren Zeichensphären ist es zwingend, dass Bildung und Zerfall dieser Kodes gleichzeitig existieren. Das heißt, dass nur dann Verstehen entsteht, wenn gleichzeitig Unverständnis koexistiert. Individuelle Abweichungen innerhalb des großen Zeichenkörpers in dem wir Menschen leben sind für eine semiotische Varietät nötig und diese Vielfalt wiederum ist nötig um die- ganz am Anfang erwähnte- egestas verborum (Armut der Sprache) auszugleichen. Ohne die Vielfalt durch Sinnverwirrung und so erforderliche Sinngestaltung, wäre unsere Welt völlig unzureichend beschrieben und völlig lächerlich in den Semiosphären repräsentiert. Unsere Welt wäre als sinnliche Repräsentation nicht über ein paar grobe Striche hinausgekommen.

Resümee

Differenz von Kern und Peripherie, zwei unterschiedliche Codes von Sender und Empfänger, sowie Stimmengewirr und Unordnung die daraus resultiert, ergeben zusammen den vierten Punkt, der Lotmanns Erzähltheorie so spannend und aktuell macht. Denn Ideologien operieren vom Kern aus, als ein dichtes Medium das die Zeichen nicht einfach durchleitet, sondern auf die Übermittlung einwirkt, sie nach den eigenen Ansprüchen von Macht verändert. Vereinfacht gesagt: Zeitungen haben eine Redaktion, Verlage ein Lektorat, Fernsehsender ein Programm und so weiter.

Diese Machtgebilde sind anisotrope Räume. Damit meint Lotmann, dass ihre Ausbreitung nicht gleichförmig und wie die Sonne auf alle strahlt. Ideologische Machtzentren die sich über die dichten Medien als eigener Code verbreiten, verbreiten sich eben uneindeutig und keineswegs immer so steuerbar, wie die Ideologen selbst gerne glauben bzw. sich einbilden. Schon allein durch die Medienvielfalt entstehen kulturelle Räume und permanente Transformationen des Sprechens, dass aufgrund des Stimmengewirrs an der Peripherie Nachrichten vom Kern auf eine Art und Weise decodiert werden, die nie so beabsichtigt waren und strahlen dann zurück auf den Kern. In diesem Chaos entwickeln sich Erzählungen ohne Sinn zu höchster Sinnhaftigkeit und andersrum. Beziehungsweis ist der Sinn jeder Erzählung auf eine Art fragil, dass man sich wundert, dass sie formal nicht völlig enthauptet werden. So würde ich mit Lotmann weiter denken: Selbst das Sinnlose hat einen semiosphärischen Kern des Sinns und jeder Sinn kann sich in der semiosphärischen Peripherie auflösen oder zu einem ganz neuen Sinn transformieren oder völlig sinnlos werden. Dass sich Sprechen zu einem Sprachsystem verhärtet, das dann das weitere Sprechen dominiert, steht immer in Konkurrenz zu einem Sprechen, das sich vom dominanten Sprachsystem emanzipieren will. Die Grenzen verlaufen also nicht zwischen konservativ und progressiv, oder rechts und links, oder identisch versus alternativ. Diese politische Landkarte, die wir heute immer noch vorfinden, ist ein kurioser Anachronismus und längst hat sich das Sprechen der Meisten aus diesen alten Systemen gelöst. Es ist, wie Günter Anders es schon sagte, der Mensch ein antiquiertes Wesen. Und es geht sogar so weit, dass wir oft schon modern sprechen während wir noch altmodisch denken. Tatsächlich ist unser eigenes Sprechen (parole) in dauernder Spannung zwischen Anpassung an das Sprachsystem (langue) und Emanzipation bzw. inneren Widerspruch zum Sprachsystem. Denn wir unterscheiden uns als Menschen so sehr, wie wir uns ähneln.

Vier Texte zum Geburtstagskind des Jahres Immanuel Kant

Urteile nicht!

(Das Bild von Friedrich Hagemann zeigt den Philosophen Kant beim Anrühren von Senf)

Was man so alles bedenken sollte, wenn man denkt, damit man sich nicht alles nur ausgedacht hat was man dachte.

Bei Kant – der Ursache vieler Kopfgeschwüre – ist ein analytisches Urteil a priori zum Beispiel der Satz: Der Schimmel ist weiß. Da die Qualität „weiß“ eben schon im Wort „Schimmel“ enthalten ist. Dem Schimmel wird so nichts hinzugefügt und es ist pure Anschauung – also a priori – da ich – so meine Augen funktionieren – dieses weiß unmittelbar sehe. Ein synthetisches Urteil ist dagegen was anderes. Der Schimmel ist drei Jahre alt. Dies setzt eine Bekanntschaft mit einem bestimmten Schimmel voraus und damit ist es nicht mehr a priori, sondern a posteriori, also im Nachhinein (nach der besonderen Bekanntschaft mit dem Schimmel) als zusätzliches Prädikat erkannt worden. Kant ist der Meinung, dass nur solche Urteile den Namen Wissenschaft verdienen. Was ist nun ein synthetisches Urteil a priori? Also eine unmittelbare Erkenntnis von einem zusätzlichen Prädikat? Die Rechenoperation 5+7= 12. Sowohl die 5, als auch die 7 sind analytisch in der Anschauung der Zeit. Also ich sehe unmittelbar 5 Äpfel in der Schale liegen. Das ist bei klarem Verstand nicht zu bezweifeln und aus der unmittelbaren Anschauung gewonnen. Ebenso bei 7 Äpfeln. Aber wenn ich nun 5 Äpfel aus der Schale nehme und sie in die Schale mit den 7 Äpfeln lege, werden daraus 12 Äpfel. Diese 12 Äpfel sehe ich nun und damit ist das ein analytisches Urteil. Aber da ich zuvor eine Operation durchführte und die 5 zur 7 hinzuaddierte, wird die 12 eben synthetisch und das aufgrund meiner Anschauung. Damit habe ich Wissen geschafft. Das ist das Experiment mit dessen Hilfe ich reine Anschauung hervorgerufen habe, durch Synthese. Zucker ist süß. Kaffee ist bitter. Das sind analytische Erkenntnisse a priori. Wenn ich nun den Zucker mit dem Kaffee verrühre, wird der Kaffee süß und das ist eine analytische Erkenntnis a priori. Aber da ich Zucker und Kaffee durch eine Operation zusammenfügte, ist es ein synthetisches Urteil a priori. Die gewonnene Erkenntnis ist nun qua Vernunft die, dass der Zucker den Kaffee süß macht. Kant stellt die Bedingung auf, dass die Metaphysik (Wissen über die letzten Gründe des Seins) nur dann zu sicheren neuen Erkenntnissen gelangen könne, wenn sich auch hier synthetische Urteile a priori fänden. Erst dann haben sie den Status einer Wissenschaft. Wenn ich eine Gotteserscheinung habe, dann liegt entweder ein analytisches Urteil a priori vor oder ich habe eine Augenkrankheit. Mit welchem Experiment könnte man eine Gotteserscheinung hervorrufen?

Ganz einfach. LSD verändert die Sinneswahrnehmung. Gott kann man nur mit veränderten

(verbesserten?) Sinnen sehen. Nimmt man LSD sieht man Gott. Das Problem ist nicht die Synthese. Das Problem ist die Analyse. Kants transzendentale Dialektik zeigt auf, dass die Gotteserscheinung

selbst nur Schein ist und kein Sein. Und zwar aus der Logik heraus. Jemand mag eine Erscheinung haben und spricht dieser dann den Begriff Gott zu. Kant beweist, dass hier bereits die Existenz Gottes

vorausgesetzt wird. Schließlich könnte diese Erscheinung unter Einfluss von LSD alles Mögliche sein. Wer sagt denn, dass es Gott ist. Es könnte auch der Teufel sein, oder ein Außerirdischer, oder

eine Luftzirkulation? Kaffee existiert physikalisch und Zucker auch. Die neue Qualität des Kaffees durch Hinzufügen von Zucker ist a priori physikalisch. Die neue Qualität meiner Sinneswahrnehmung

durch LSD ist ebenfalls physikalisch. Aber nicht die Interpretation der Qualität. Gesüßter Kaffee schmeckt mir nicht. Dies ist kein analytisches Urteil, sondern ein ästhetisches Urteil.

Ästhetische Urteile beurteilen den Wert und nicht die Qualität und sind damit ein Vorurteil das ich im Bezug meines Selbst auf ein Ganzes stelle. Die Qualität wird durch den relationalen (eine

Beziehung darstellenden) Bezug auf mich zu einem Wert. Denn anderen schmeckt gesüßter Kaffee. Wer also apodiktisch behaupten wolle gesüßter Kaffee schmeckt nicht, der verwechselt Anschauung mit

Meinung. Im Falle eines Gottesurteils liegt noch nicht einmal ein ästhetisches Urteil geschweige denn ein analytisches Urteil vor. Gott kann man weder anschauen, noch eine Meinung davon haben. Denn

reine Begriffe sind nicht empirisch. Gott ist ein reiner Verstandesbegriff, der nicht mehr abgeleitet werden kann von einem übergeordneten Begriff. Wenn Gott erscheint, kann es dafür keine

physikalische Grundlage geben. Das gilt aber auch für den Begriff Natur. Denn auch dies ist ein reiner Begriff der nicht mehr aus einem übergeordneten Begriff abgeleitet werden kann. Wenn ich

also etwas als natürlich bezeichne, liegt keine Erkenntnis vor, denn Natur ist weder anschaulich noch analytisch. Wenn wir also die Natur retten wollen, dann wollen wir etwas retten von deren

physikalischen Existenz keinerlei Erkenntnis vorliegt. Was wir retten wollen ist der Planet Erde, seine Wälder, Meere und Tiere Wir wollen die klimatischen Bedingungen der Erde erhalten. Klimaleugner

negieren nicht die Existenz von Klima auf dem Planeten, sondern die Existenz von Natur und ziehen aus dieser eigentlich korrekten Annahme den logisch falschen Schluss, dass Kohlendioxid keinen

Einfluss haben könne auf die Natur. Das Problem liegt im Mittelbegriff. Es ist der gleiche Fehlschluss wie bei einem Gottesbeweis. Aus der korrekten Annahme, dass LSD die Sinneswahrnehmung verändert,

wird der falsche Schluss gezogen, es handele sich bei der LSD-Erscheinung um Gott. Es sind ästhetische Urteile, die der Erscheinung einen Wert beimessen in Relation zu meinem Selbst als Ganzes. Für

den einen handelt es sich bei der LSD-Erscheinung um Gott, bei dem anderen nicht. Was für den einen Natur ist, ist es für den anderen ganz und gar nicht. Denn Natur ist ein werthaltiger und damit

ästhetischer und normativer Begriff. Es ist ein rein ästhetisches Werturteil und keine wissenschaftliche Erkenntnis. Dass viele Menschen Qualität und Wert verwechseln ist das eine, dass sie aber

reinen Verstandesbegriffen sowohl Qualität als auch Wert zufügen, ist nichts weiter als Idiotie.

Womit bewiesen wäre, dass die meisten Politiker Idioten sind. Und jetzt beweisen Sie bitte, ob das ein analytisches oder ein ästhetisches Urteil ist. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Hegel auf Kant

Das Wahre ist das Ganze (Hegel)

Es gibt eine alte Nebenschrift von Immanuel Kant, die Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Schon im Titel offenbart sich der kosmopolitische Ansatz des Aufklärers Kant. Kant benutzt hier den Begriff der „Idee“, was für ihn ein Terminus technicus ist. Kant versteht unter der Idee ein regulatives Ordnungsprinzip. Während unsere sinnliche Anschauung die Phänomene in Zeit und Raum feststellen kann und man sich darauf verlassen kann, dass alles was erscheint sich in Zeit und Raum befindet und das in festen Kategorien des Verstandes, nach Prinzipien der Kausalität oder als einzelnes oder vieles, notwendig oder zufällig, ist das mit den Ideen anders.

Ideen sind regulativ. Das heißt, dass sie eine Norm bilden. Bei Immanuel Kant gibt es drei

regulative Prinzipien, bestehend aus der Homogenität, Spezifikation und der Kontinuität. Hunde und Pferde sind Tiere. Das heißt das Einzelne ordnet sich dem Allgemeinen unter und umgekehrt findet

sich immer noch eine Einteilung des Einzelnen. Dackel und Pinscher sind zwar Hunde, aber sie unterscheiden sich eben auch wieder spezifisch voneinander. Aber sie sind miteinander auch verwandt, das

ist die Kontinuität. Diese Ordnung der Dinge ist nicht transzendental (transzendental ist eine Erkenntnis an sich, wie zum Beispiel „ich denke also bin ich“) gerechtfertigt, sondern subjektiv.

Man kann alles auch anders einteilen.

Wenn Kant in diesem oben erwähnten Aufsatz von einer Idee der allgemeinen Geschichte spricht, dann möchte er den historischen Fortschritt als ordnende Idee verstanden wissen. Mehr nicht.

Gott, Willensfreiheit und Unsterblichkeit der Seele werden in seiner praktischen Vernunft als Ideen gesehen, die man sinnvoll annehmen sollte. Man kann weder die Existenz Gottes beweisen, noch die

Freiheit unseres Willens und genau so wenig die Unsterblichkeit der Seele. Doch Gott ist als höchstes Gut und sittliche Vollendung eine leitende Idee. Die Willensfreiheit ist eine Voraussetzung für

Moralität. Beweisen kann man es nicht, aber ohne die Freiheit des Willens würde man kein Gesetz gestalten können. Wozu? Die Unsterblichkeit der Seele ist eine Idee, die uns antreibt, immer weiter

voran zu schreiten und unser individuelles Ende nicht nach dem Motto „nach mir die Sintflut“ zu leben. Ohne die Idee von der Unsterblichkeit der Seele fehlt uns ein gewaltiges Stück generativer

Verantwortung.

Hegels Weltgeschichte erhebt dagegen den Anspruch einer transzendenten, also über das Subjekt hinausgehenden Erkenntnis. Hegel operiert hier mit einer durchgehenden Dreierregel. Es gibt den subjektiven Geist, den objektiven Geist und den absoluten Geist. Diese Dreischritte haben Sie bei Hegel immer. Daher kann man Hegel gut lesen, wenn man daran denkt, dass alles bei ihm gedrittelt wird. Aber Hegel denkt sich diese Drittel nicht als Linie, sondern als eine Art Kreis. Denn jedes Drittel ist immer mit vorhanden. Fortschritt ist für Hegel daher kein Hinauf, sondern ein Streben nach Vollendung. Und das Unvollendete ist ein Teil des Vollendeten geworden.

Der subjektive Geist ist ebenfalls in drei Teile zerlegt in die Seele (Sinne),

das Bewusstsein (Selbstreflexion) und den Geist (Selbstbestimmung).

Der objektive Geist ist in die normative Ordnung von Recht, Moral und Sitte gedrittelt. Hegel unterscheidet also Moral und Sitte. Das macht Kant nicht. Für Kant sind Moral und Sitte

gleichbedeutend. Bei Hegel beginnt es mit dem abstrakten Recht, das einfach Regeln zum Eigentum, Vertrag etc. aufstellt und klärt was Recht und Unrecht ist. Das beginnt im Grunde mit den Vieh

züchtenden und Ackerbau treibenden Barbaren. Er nennt hier explizit die Ehe und den Ackerbau als maßgebend. Für ihn war die Ehe ein sittliches Verhältnis in dreierlei Hinsicht. Das hat der Alte (wie

man ihn im Tübinger Stift nannte) auch mit dem Wort „Aufheben“ gemacht. Einerseits kann man etwas aufheben im Sinne der Negation, dann kann man es aufheben um es zu bewahren und zugleich aufheben im

Sinne des Emporhebens. So sah Hegel die Ehe als Aufheben der Romanze und Überführung, Emporheben und Bewahren als eheliche Verbindung. Ein schöner Gedanke.

Die Moral ist dann die normative Verinnerlichung dieser Regeln in Form des Empfindens von Schuld und Vorsatz, Absicht und Wohl, das Gute und das Gewissen. Hier bestimmen der Wille und die Reflexion

des Willens, indem sich das Subjekt selbst bestimmt. Doch die Sittlichkeit ist bei Hegel als dritte Stufe überindividuell in drei Weisen vorhanden. Die Familie in Form von Liebe, da die

Familie unmittelbare Substantialität des Geistes darstellt und somit die Grundlage jedes Individuum ist. Dabei ist auch die Auflösung der Familie wichtig, da sie zu weiteren Familiengründungen führt.

Wenn man sich nicht löst von seinen Eltern, dann steht die Entwicklung still in irgendwelchen Sippen.

Aus all diesen Familien bildet sich naturgemäß die bürgerliche Gesellschaft, die eine Form der Kooperation der familiären Eigeninteressen darstellt. Und aus dieser bürgerlichen Gesellschaft formt sich der Staat als wahre Vereinigung aller Individuen und Wirklichkeit der Sitten.

Der Staat ist bei Hegel nicht das Volk. Vielmehr ist der Staat die formelle Verallgemeinerung des Geistes, der Völkergeister.

Der objektive Geist drückt sich bei Hegel in den Grundlinien der Philosophie des Rechts aus. Ein Volk ist für ihn noch lange kein Staat. Dazu bedarf es der

Realisierung der Form des Rechts. Das vollziehen seine Völkergeister. Und bei Hegel ist der Krieg die Triebfeder zur Bildung von Recht. Was er das Heroenrecht zur Stiftung von Staaten

nennt.

Der absolute Geist ist als Kultur in Kunst (Anschauung und Bild), Religion (Gefühl und Vorstellung) und Philosophie (reiner, freier Gedanke) gedrittelt.

Während Kants Weltgeschichte eine kosmopolitische Idee vom Fortschritt ist, nur als regulatives Ordnungsprinzip gedacht und keineswegs gewährleistet, ist Hegels Weltgeschichte eine Art Gerichtsgebäude, das die Verwirklichung des allgemeinen Geistes auslegt. Hegels Ordnungsprinzip erhebt den Anspruch einer transzendentalen Erkenntnis, gipfelnd in Hegels berühmten Satz: Was wirklich ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich. In diesem hegelschen Sinn haben wir noch keine Wirklichkeit vorliegen, da sie sich noch nicht voll verwirklicht hat. Und wir haben auch keine vollständige Vernunft vorliegen, da die Wirklichkeit noch wirkt.

Viele verstehen nicht, dass dieser Dreischritt kreisförmig verläuft. Sie halten Hegels

Philosophie daher für brisant und behaupten, Hegel würde so auch eine Diktatur als sittlich ansehen. Das stimmt aber nicht. Der Staat als höchste sittliche Wirklichkeit bürgt für das abstrakte Recht

und dieses abstrakte Recht schafft die Moralität des Subjekts, indem das Subjekt dieses abstrakte Recht verinnerlicht und daraus entsteht die Sittlichkeit des Staates, der wiederum das abstrakte

Recht verbürgt. Da im Kern die Familie das Zentrum der bürgerlichen Gesellschaft ausmacht und die Kooperation der Familien Grundlage der Sittlichkeit sind, und in Folge dessen, dass auch die

Auflösung der Familie in Form von Neugründungen der Familie für einen konsequenten historischen Fortschritt sorgt, erfüllt sich die Sittlichkeit des Staates als wahrer Vereinigung aller

Individuen.

Es ist schon aus diesem Blickwinkel klar, dass die aktuellen nationalen Politiken als spektakuläre postlibertäre Demokratien nicht den allgemeinen Geist spiegeln, sondern als Auflösungstendenz der